毛皮の皮の劣化とクリーニング その1 学術的な見解と 現場の違い そして他社との違い

劣化に関する最新記事をアップ致しました。是非見てください。https://www.passione.co.jp/blog/%e6%af%9b%e7%9a%ae%e3%81%ae%e6%ad%a3%e3%81%97%e3%81%84%e4%bf%9d%e7%ae%a1%e6%96%b9%e6%b3%95%e3%81%a8%e5%8a%a3%e5%8c%96%e3%81%ae%e6%84%8f%e5%91%b3/

今回のテーマいつもの2000文字程度で済まないので珍しく何回かに分けて書きます。

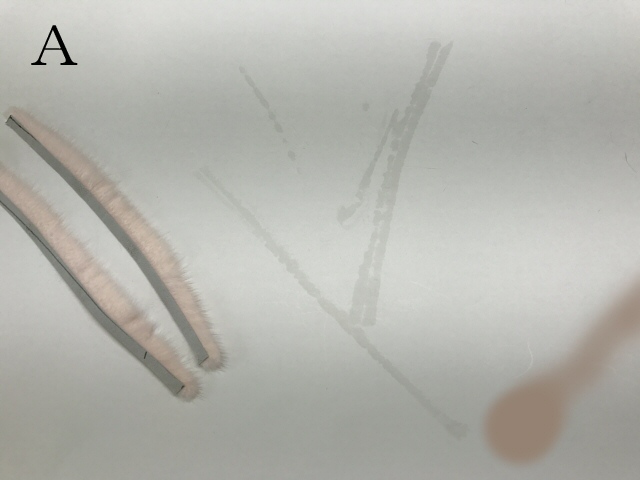

毛皮が古くなって一番危険なのは皮の組織の部分です。一般的には毛が心配になりがちですが実際はそうではありません。

毛は、万が一はその部分だけ別の毛皮と差し替えることも可能です。しかし、皮全体が劣化すると、全て使用不可能になります。

正直、鞣し関係のひとに聞いたことも参考にはなりますが、決定的に解決とは言えません。

何故かというと、鞣し屋さんや、いろんなポジションで毛皮を扱っているひとがいらっしゃいますが、実際に古くなった皮を加工しないとどれほど劣化しているか?は分かりません。

最終的には考えながら古くなった皮、さらには新しい皮が年数によってどう変化するか?も含めて継続して見ていかなければなりません。考えながらというところが一番大事です。何年、毛皮を触っていても、ただ、右から左に見るだけでは得ることは何もありません。皮は一枚ごと、または鞣しのロットごとに脂の入っている量が違います。もちろん、動物に最初から入っている脂ではありません。詳しくは分かりませんが一度脱脂してから、皮を柔らかくするために入れる脂です。

この脂のわずかな量の違いが私の見解では影響するように感じます。

今日は劣化については全体的なことだけ書きますが、いずれ部分ごとにも書いてみます。

脂というと、鞣しに使う全てを使った訳ではありませんが、正確ではありませんが、ものによってはグリスのようなものもあるらしいです。その一部を複数の鞣し屋さんからいただき数種類を使ってみましたが、その中のいくつかは界面活性剤のようなものです。ものによってはグリスのように半透明でどす黒い黄色の液体もあり、一見油のように見えますが水を入れると白く濁って溶け出します。元々白い色のドロッとした液体もあります。こちらはどちらかというとさらっとしていてシリコン系の感じがします。簡単に説明すると、普段洗濯でつかうソフターのようなものです。その中にもシリコン系のものや別のものもあります。洗濯用ソフターをいくつか試すと、ビニール板の上で少量をたらし、それを乾燥させると、あるものは石鹸のように固型に近くなり触るとサラサラとするものや、乾いてもべた付きが完全に残るもの等、いくつかの種類に分かれます。これはここで一度お断りいたしますが、私は専門家ではないので、あくまで経験上の話です。

しかし、私がある程度の自信をもってここで書くのは何十年も新しい皮、劣化進行中の皮、劣化した皮を見て、触り、加工し、何度も冷や汗をかいたり、時には失敗したり、成功したりして積み上げてきた経験があるからです。

一般的には劣化したものや、劣化しかけたものなどは、ほとんどの場合受け付けません。リスクがあり過ぎて出来ないのです。

しかしそれだと何も前に進まないのです。私が、このブログを2012年に立ち上げたころは毛皮を作ることの解説や原皮の細かな記載、クリーニングの実態について書いているところはありませんでした。最近は増えましたね。

仕上った毛皮にどちらが良いかといえば石鹸のようになるタイプのほうが良いと感じます。例えば、古い毛皮を自分でリメイクでもと思うときには、皮が少し硬いなと感じたら石鹸を少し付けて揉み解すと少し柔らかくなることがあります。

何故、脂の量が増えると皮に長期でみると悪い影響を与えるかというと、脂が空気中の水分を吸収するからです。リフォームでバラしたコートの皮を触ると、異常に湿気がたまっているものがあり、劣化した皮の多くも同じように水分を多く含んでいることがあります。では、何故水分を含むとよくないかといえば、私の想像ですが、例えば水分を含む食べ物はほとんどのものが腐ります。しかし、乾燥したものは腐りにくいし、完全に水分を飛ばした粉のようなものが腐らないということでもわかります。あくまで推理ですが、皮の中にしみ込んだ水が腐ることは容易に想像ができます。酸化が原因かどうはわかりません。

皮にしみ込んだ水分が長い時間かけて皮にどう影響を及ぼすのは具体的には私は証明できませんが、鞣しのときに水に漬け込むと専門家から酸膨潤とい言葉を教わったことがありますが、皮がボロボロになってしまうらしいです。水分が良くないのはこれでも解りますね。そのために塩を入れるとも言われています。

専門家の中にも加工段階でも塩を入れると良いというひともいます。学術的には正しいのかもしれません。これで長期的に見て皮の劣化を防げるという理屈も解ります。

しかし、私の経験では、塩の分量にもよりますが、3%の食塩水に近いものを指示に従って使ったところでは、皮に塩分が入ることで空気中からの湿気を吸いやすくなる気がして、この理屈は100%正解ではないなと感じました。塩を普通に扱っても水分を吸いやすいことが解りますが、皮の劣化に塩がいいと言っても、それ以上に、水分を吸収することで皮が劣化することの影響の方が大きく、この理論も結果的には当たらないなと感じています。

最終的には脂分を適度に抜くことしか劣化を防ぐ方法がないことが解り、自分でその作業をやることになるわけです。

このクリーニングの話はまだまだ長くなるので、また次回に致します。

長澤祐一