2022年9月27日

今日はCADとアパレルCADと関連した3Dソフトということについて書いてみます。

もともと今使っている島精機のCADとCGを導入したのは多分20年前くらいです。

数年後に機種本体をアップグレードしてWindows2000からWindowsXPにして本体もスペックアップしてパントーンも入り多分100~150万くらいしたと思います。その後は、そのまま使っています。さすがに現在は、他の用途では使えるレベルのパソコンではなく、モニターはナナオに変えましたが、ウィルスソフトは対応していなくなってしまい、ネットワークに繋がずに単体で使用している状態です。

その当時でデジとプロッターも含めて、多分900万前後したような記憶です。もう少し安かったかもしれません。ただ、これ以前のCADとCGの業務用コンピューターは多分2000万以上していた記憶です。丁度私が買ったときに新機種としてSDSONEが出たばかりで思わず購入を決めました。

その当時から3DCADにも興味を持っていて、いくつかのソフト会社さんからも無料で試用させてもらったりしていました。

しかし、その頃の3Dは、やはり使えるというようなレベルではありませんでした。

現在も、その傾向が強いメーカーが多いですが、当時の3Dは、ボディに三角メッシュで出来た生地を単純に着せ付けて、柄を乗せてみたりして、あくまで仕上がりイメージをシミュレーションするものが多く、パターンメイカー(パタンナー)がトワルチェックに使用できるレベルではありませんでした。

4年くらい前に、久しぶりに大きなアパレル機材の見本市にメーカーさんに誘われて行ったのです。

島さんやユカさんをメインに見学しました。

ユカさんもかなり気になっていたのです。

島さんもユカさんも何度も見に行き、今ひとつと考えていたときに東レさんと出会いました。

島さんもユカさんも3Dといってもトワルチェックが出来るような仕組みとは思えませんでしたので、がっかりして展示会場をうろうろしていたのです。

もともと、各社3Dといっても、着せ替え人形のようなものを作っていたのです。私にはそう見えました。どんなにリアルな3Dでもパタンナーが求めるものとは違います。

パタンナーが必要としているトワルチェックが出来るような3Dではありませんでした。

どことは言いませんが、まともにトワルも組めず、アイロンで本来の形も表現出来ずに、どう見てもパタンナーではあり得ないような、酷いトワルを画像にして、これで、3Dでシミュレーションした画像とどうやって比較するの?と思うような酷い内容でしたので、あ~ここは一生続けてもパタンナーが望む3Dは出来ないなと当時は感じたのです。

もう一社も、高額で有名な3Dのソフトを入れて、毎年のソフト更新代が30万、、とかいう話で、なんじゃそりゃ??と思いました。ここも、パタンナーが一般的に使っているボディさえも、その時は3Dボディのデータがないとも言われ、これでは、ただの着せ替えのための3Dで、トワルチェックが出来ないだろうと感じました。

それぞれに大手メーカーでありパソコンもかなり画像処理能力の高いスペックが必要であったりと、価格もそれなりでした。今はコロナがあって、その後大きな見本市があったかどうかは確認できていません。そのため、その後どのくらい進歩したかは不明です。今回は少し否定的な言い方です。ごめんなさい。現在は変わっていればと期待します。

しかし、前回の内容や実際のトワルの画像を見る限りでは、このレベルのトワルと3Dのトワルを見て比較する意味があるのだろうか、しかもそれぞれに優秀な方たちが企画作成に参加したなかでの、この結果は、そもそも元の考え方から違っているようで仕方がありませんでした。

そんながっかりさせられた中で、これまで気に留めることがなかった東レacsさんのブースに何気なく立ち寄り、ひとりの男性の営業さんの話を聞いてみました。

これが素晴らしかったのです。パソコンの能力もグラフィックボードの能力も他のメーカーと比べると、一般的なパソコンの能力で充分に3Dシミュレーションができ、一番すごいと感じたのは、パタンナーが一番どこに時間を取られ、一番早く結果を見たいとおもう、その部分に焦点をあててソフトが開発されていたことです。

他のメーカーにありがちな、パソコンの能力を最大限に使い、いかにリアルな3Dシミュレーションをするかという部分を売りにしたものが多いなか、普通のパソコンで、パタンナーが一番欲しい情報をすぐに得ることが出来るという、パターン作成に特化した3Dソフトになっていて、顧客ボディも作りやすく、やる気さえあれば、こうしたいという本人の求めるものが明確になっていれば、おそらく、多くの時間をかけることなく習得できそうな、そんな画期的なソフトです。

天竺は縦糸と横糸でできていますが、3Dトワルが同じような構造なのか、三角メッシュなのかは解りませんが、着用させるのも無重力を交互に使ったり、軸固定を使ったりすることで、着せ付けも楽になりました。

このブログでもよく書いていますが、他社のホームページやインスタグラムでの商品やトワルの着せ付けた写真が、あまりにも酷いことを書いてきましたが、トワルのボディーへの着せ付けは意外に難しく、パターンそのものが悪く拝むのか、ボディへの着せ付けが悪く拝むのかが意外に素人には解らないものです。

こんなことが、3Dソフトを作っている大手メーカーさんのところでも起こっています。こんなぐちゃぐちゃのアイロンもまともにかかっていない、さらに着せ付けもまともに出来ていないトワルをどうやって3Dトワルと比較するのかと、4年くらい前の見本市でレベルの低さを見せられて愕然としたのを思い出します。

きっと東レacsさんも、まだまだ当分、自分たちに追いつけないと感じていたと思います。

逆に一般的なパソコンの能力が上がってきたことで、これまで若干弱みに映っていた部分(パソコン本体の能力)も今後は追従し、追い越すことも考えていらっしゃるのかと感じています。それくらい今のパソコンの能力が高いと言えます。しかも中級レベルでも充分に動きます。

まさに、パタンナーのためのCADであり3Dソフトと感じます。

今回は私のブログでは珍しくべた褒めですが、本当に優秀なソフトです。

コロナの影響もありサポートも個別対応していただけるようで、以前会社に都度電話をして聞いていたことを考えると、すごく聞きやすくなりました。

さらに価格もとてもリーズナブルです。個々のパタンナーが使うことが出来る価格です。

20年前には、CADを懐疑的に見ていたプロのパタンナーや講師もいらっしゃいました。

手で線を引き、生地でトワルを組んで、、、と それが当たり前の時代で、縫い代付けを何年も修行と称してやったり、それが習得と言われ、寿司屋の職人さんのような感じがしていました。

しかし、極論かもしれませんが、先生方には怒られるかもしれませんが、手で線を引いたり、トワルを裁断したりしない世代が当たり前になる時代も来るのかもしれません。

実物大で線を描き、生地を裁断しないと理解できないという理屈も分かるのです。

しかし、デジタルツールを使うことで何時間もかかって体験する作業が、あっという間に体験できるとすれば、これまで何年もかかって体験してきたことが、より短期間で出来るのです。いずれ使う側はデジタルツールの中の体験を仮想なのか現実のことなのかの区別がつかなくなるのでしょう。それくらいに普段の道具になるはずです。

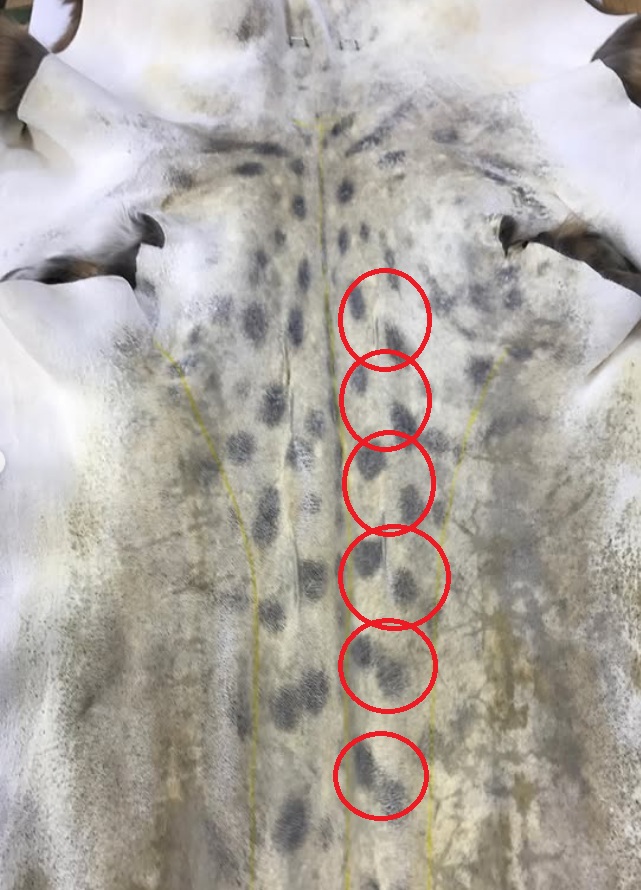

もともと私が作る毛皮には地の目がなく、場合によっては、どの方向へも伸びもたりします。そんな私の仕事だからかもしれませんが、私自身がほとんど紙ベースでパターン作成をしたことがありません。パターンを勉強し始めたころパターンの学校に行ったときに紙ベースで作業をしたくらいで、その後CADを使い始めてからは、ほとんど紙ベースで作業はしてません。

パソコンの3DやCAD上で、豊富な体験をした新しい世代が生まれるのだろうなと想像しています。

もしかしたら、私が知らないだけで、すでにそうなのかもしれません。

今後のことになりますが、古い入出力機材がシリアル→USB変換で使えるのかが解れば嬉しいです。

以前、パソコンを使いだしたころのことを書いた記事もありますが、その道のプロだったりする人がデジタルなツールに意外に懐疑的であったりしました。実際多かったのです。

おそらく、自分達が築いてきた実績や技術が否定されてしまうような感情があったのかもしれません。しかし、大昔に宇宙のアニメがあり、そのなかでやっていることが、今は現実に出来るような時代です。

デジタルという四文字に込められた意味は幅広く、、そして奥深く感じます。

毛皮という、素朴な素材でも何かしらデジタルツールと関わっていく必要があるはずです。

そんな中で、費用も個人レベルで充分に使えるという東レACSさんのアパレルCADは感心されられます。こんな素晴らしいツールを提供してくれてありがとうという気持ちでいっぱいです。

実際にこの3dCADで作成しだしてからのパターンの安定感は素晴らしいものがあります。

以前は、裾の床上がり(地面からトワルの裾までの距離)は、仮縫い時の着方や姿勢に問題があって発生していることが多いと考えていましたが、3Ⅾで確認して以降は、ほとんど前後や脇の差が無くなりました。

勝手に自分のパターンのせいではなく着方で数値が変化しているのだと決めつけていたのです。

それが目からウロコでした。3Ⅾで確認修正したパターンでは、ほぼ毎回数値が大きく狂うことはありません。仮縫い後の、都度の修正が本当に減りました。

私の仕事のなかでは久しぶりの大ヒットツールです。

今回は以前から書きたかった東レacsさんのことでしたが、支離滅裂な部分もあったかもです。特に読み直しも書き直しもせずにアップ致します。夏が終わったばっかりですが、毛皮のシーズンを目の前にして作業に追われています。おかしな部分があったらごめんなさい。

長澤祐一