毛皮のリフォーム | クリーニングの必要性

今日は毛皮のリフォーム時に、いかにクリーニングや皮の脂を抜くことが必要かを書いてみます。

とにかくしつこく書きますが、一般的には誰も気にしていないどころか、そこそこ脂は必要だと言い張る専門家が多いのが現状です。いちいちそんなたくさんの専門家のみなさんに喧嘩を売るような気はさらさらありません。

しかし、このたくさんの専門家の多くのひとが、実際にどれくらい毛皮の作りを真剣にされたかは私にはわかりません。通り一遍の知識というのは、業界にいれば大体、知識として持つことになります。

しかし、皮に含まれる脂の量が毛皮の作りや仕上がりに大きな影響を与えるということを知るひとはほとんどいないでしょう。ゼロではないでしょうが、大半のひとは考えていないと思います。

特に国内の業界人の中ではです。これは少し皮肉的な言い方ですが。その点、中国はやはり世界の工場と言われるだけあって、ピンキリありますが、上のレベルでは、ちゃんと脱脂をして、柔らかさを表現しています。

日本国内ではCO2の問題もあり規制がかかって使えない薬品等も、もしかしたら中国ではまだ、使えるのかもしれませんが、後先考えずに徹底して脱脂された商品もあり、素人目には”くたくた”になった柔らかい皮が毛皮の良さを表現しています。

一般的な国内の技術では、あそこまでできませんし、作る現場の目が、あの柔らかさを体感していない、さらに、売り場での、その柔らかさの評価を知らないという事実がある以上、国内の技術者が上のレベルに行くことは難しいのです。

ただし、上記で、後先考えずに、、、 と書きましたが、パーフェクトの脱脂は、やはり、危険が伴います。中国製品の一部にある、あの強力な脱脂は、ドライクリーニングをして脱脂をするわけですが、おそらく裏付け前にガーメントの形になった状態でするわけですから、すべての補強テープの粘着糊は溶けてしまいます。

形も確実に縮みますし、最後にドラムに入れながら乾かすので、あれだけ柔らかくなりますが、間違って皮に水が染み込んだりしたら、確実に思いっきり硬化します。

さらに、切れやすくもなります。毛皮業界の過去にも、完全な脱脂をして柔らかさを出した過去があったことを覚えているひとも、ご年配の方にいらっしゃるかもしれませんが、当時のひとのほうが優秀な方がいらっしゃったようで、そのパーフェクトな脱脂を当時は危険だと判断し、やめているのです。

例えば、一般的な毛皮クリーニングでは、ドライはせずと、良く記載やyoutube等の動画で見ることができますが、それも、過去の経験からの知識で脱脂はよくないという意識が今現在もあるのかもしれません。

ここから私の意見を書きますが、パーフェクトな脱脂はやはり絶対に良いとは言えません。ただ、一般的に考えられている原皮屋さんや鞣し業者さんの基準はやはり、商品仕上がり時にどうあるべきかというところからみると少し違いがあると私は思います。

よく、原皮屋さんが仕上がってきた時は軽い感じで良いけど、時間が経つと、ズシッと重くなると言いますが、それは、原皮が湿気を吸収してさらに、湿気が入ることで、そのままラックにかかったままだと硬化も進みますから結局、湿気と硬化で、鞣し上がり時よりも確実に重く感じるようになるのです。

イタリア鞣しが、そうならないと聞くこともありますが、私が仕入れたイタリア鞣しのミンクもやはり、国内の鞣しと、ほぼ同じ状態になりました。

私は、鞣しについては詳しくはありませんが、一度、脂を入れるようです。そして仕上げのときにドライクリーニングをして脂を抜くわけですが、ここがやはり、手でキッカー(間違っていたらすみません)という道具を使って脂を入れ、それをひとの感覚(時間)でまたドライクリーニングをするという、極めて計測しにくい作業があります。

結局、そのロットごとの残留脂の量に差があったり、手で入れる脂を加える作業にも差があったりと、とても難しい作業のなかで仕上げられるわけで、さらには原皮の個体差などもあるかもしれないことを考えると、とても難しい作業に感じます。

結果、やはり、作るところで最終的な脂の量をコントロールするしかなく、私のところでは、原皮の段階でドライをする場合や、仕掛り途中でもっと抜きたいと思えばドライする、、、というような感じで都度、皮を触って感触で決定するしかありません。ひとつ、中国のドライと違いがあるとすれば、ジャブジャブドライ液に漬け込むようなドライはしていないということです。当初何度も、このジャブジャブ液に漬け込む洗い方を試しましたが、専門の何千万円もする機械がないので、回収しなくても良いレベルの有機溶剤を使いますが、やはり、気化させるのにも時間もかかり、この方法は使えないなと判断しました。以前、カビが蔓延してしまったコートは、この漬け込む方法で二度洗ってカビを落としましたが、やはり手間がかかりすぎて、現実的ではありませんでした。

私が今やっている方法は具体的には書きませんが、皮の表面からドライ液が染み込み、皮の表面から脂を抜いていくという方法を取っていますので、皮の奥に少しだけ脂分が残るという状態になり、こうすることで万が一水に濡れても、思いっきり硬化することがなく、軽さもでて、さらに、空気中からの水分も吸収しにくくなり、重さや劣化防止にも効果があるという、理想的な状態になるように処理しています。

私のところでは、鞣し上がった皮を再度、皮を軽く薄くするために機械や手で鋤いていますが、脂が抜けている皮のほうが鋤くのが楽なのです。脂がたくさん入った皮はベタベタして繊維がなかなか切れず、タンパク質が剥がれてくれません。ですから、皮が厚い場合にはドライをかけて、皮の表面を一度削り安い状態で削って、さらにドライをかけて、また削るという場合もあります。それくらい、皮の状態をいい状態に保つということに注意を払います。

リフォームのときにも当然、ドライをして古くなって劣化が進行しそうな状態を一度そこで止めてしまわないとリフォームする意味などありませんから必ずやります。やらなくてもいい状態のコートなど、年に1点あるかないかです。たまに、奇跡的に脂の入り具合が抜群によいものがありますが、それは本当に希です。

脂の分量が適正になれば、コートにしたときの皮の繊維の状態もよくなり、皮が伸びたら伸びっぱなしというのではなく伸びても、また元に戻る柔らかさというのがでて、型崩れせず、柔らかさも出るという状態になり、毛皮本来の良さがでます。

一般のひとは毛に魅力があるのだと思いがちですが、皮が柔らかいことで、表の毛が本来の輝きを発揮できるのです。皮が硬い状態のミンクなんて、まったく魅力がないのです。

それくらいに皮が大事だということを覚えておいてください。そして、それをコントロールする大きな要素として脂の量を適切に調節するということが大事なこのなのです。

今日も、結局難しい話になりましたが、作る側にとっても、買う側にとっても、とても大事な話だということです。デザインがどんなに良くても、毛皮の本来の魅力が表現されていない商品をいいと錯覚してしまうのは、売る側の勉強不足や、正確で正しい情報を持っていないということに他なりません。

毛皮の魅力が分からないからデザインだけで選ぶしかなくなるとも言えます。一人でも、毛皮の魅力を理解できるひとが増えること期待してこのブログを書いています。

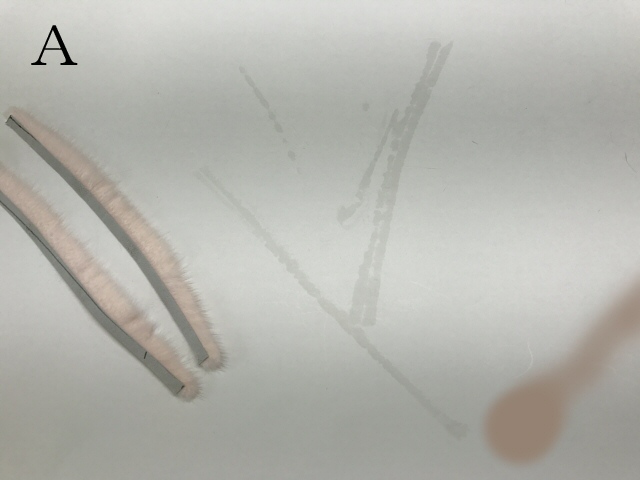

上の写真は、レイヤード(細くカットした毛皮を生地に間隔を開けて縫い付ける技術の総称)のために5mmにカットされたミンクをバラバラにならないように、ボール紙に挟んでおいたら、皮の裏面が密着していたボール紙に今日のテーマの脂が染み移ってしまったものです。これくらい、毛皮の皮の脂は多いという証です。

リフォームをするならば、この無駄な脂を必ず落としてもらってリメイクしてもらうのが本来のリフォームの姿でしょう。手で拭き取るクリーニングや毛皮専門のクリーニングなど意味がありませんから。

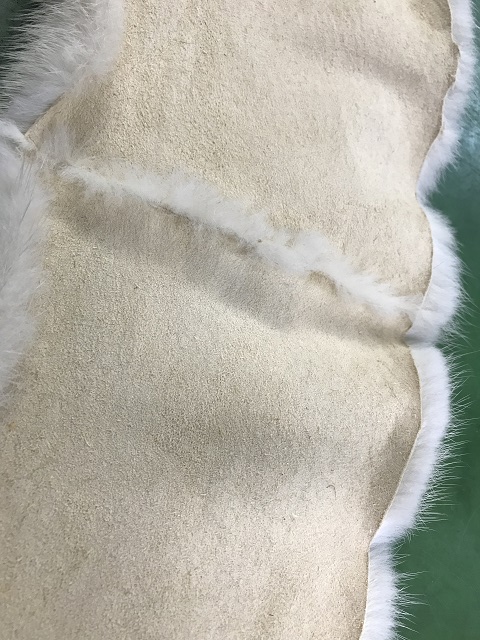

PS.ついでに、ミンクレイヤードのボレロの写真も載せておきます。